반자 높이와 층고

반자 높이

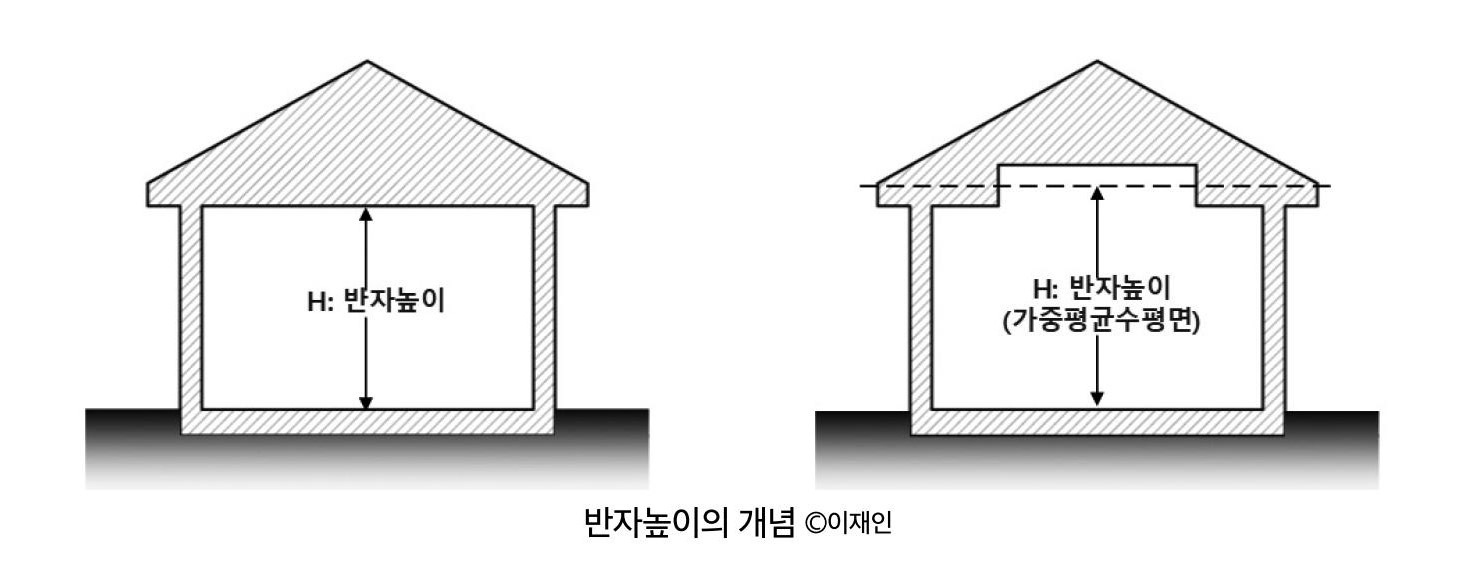

반자높이는 방의 바닥면으로부터 반자까지의 높이로 한다. 다만 한 방 내에서 반자높이가 다른 부분이 있는 경우는 그 각 부분의 반자면적에 따라 가중평균한 높이(방의 부피/방의 면적)로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제7호).

「건축법」 상 반자높이 기준 규정은 ‘거실의 반자높이’ 규정 적용을 위한 것이다. 거실의 반자는 높이 2.1m 이상으로 하여야 한다(「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제16조 제1항). 다시 말해 반자 높이가 2.1m 미만인 공간은 「건축법」 상 거실로 인정 받을 수가 없다.

흔히 ‘거실’이라고 하면 주거 건축물에서 가족들이 함께 사용하는 주거공용공간을 말한다. 그러나 「건축법」에서 ‘거실’이란 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락 등에 사용되는 방을 말한다(「건축법」 제2조 제1한 제6호). 예를 들어 주택의 침실, 회의실, 공연장, 사무실 등이 모두 「건축법」 상의 ‘거실’인 반면, 창고(보관용)나 화장실은 ‘거실’이 아니다.

대개의 경우 일반 사회적으로 사용하는 용어 개념보다 「건축법」에서 사용되는 개념이 축소되어 사용되는 것이 보통인데, ‘거실’ 개념에 있어서는 일반 개념보다 「건축법」에서 사용되는 개념이 보다 폭넓다. 「건축법」에서 건축물의 실내공간을 크게 ‘거실’과 ‘거실이 아닌 공간’으로 구분하는 개념은 사람들의 거주성이 있는 공간(거실)과 그렇지 않은 공간으로 구분하려는 목적이다. 이는 도시에서 건축물의 밀도 관리 및 화재 등으로 인한 사람들의 대피성 안전 등을 관리하려는 목적이 있다.

층고 : 건축법에서 누락하고 있는 높이 1.8과 2.1사이

‘층고(層高)’는 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다. 다만, 한 방에서 층의 높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분 높이에 따른 면적에 따라 가중평균한 높이(방의 부피/방의 면적)로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제8호).

‘층고’의 규정은 ‘지하층’ 규정에 관여할 뿐만 아니라 ‘다락’ 규정에도 관여한다.

‘다락’은 바닥면적에 포함하지 않아도 된다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제3호 라목). 이 규정의 의미는 건축물 각 층 바닥면적의 합계인 연면적에 포함되지 않는다는 의미로 연결되고, 궁극적으로 의미하는 바는 용적률 산정에서 제외가 된다는 것으로 귀결된다.

예를 들어 A 건축물에는 다락이 있고 B 건축물에는 다락이 없다. 실제적으로 사용하는 건축물의 면적은 당연히 다락이 있는 A가 클 것이다. 그러나 「건축법」 상의 연면적은 동일하다는 의미이므로 사실상 다락만큼 더 큰 건축물을 소유할 수 있다는 것이다.

‘다락’은 지붕 아래 등 건축물 상부에 물건을 보관하는 창고의 기능으로 사용하는 공간을 의미한다. 따라서 「건축법」에서는 ‘다락’을 ‘거실이 아닌 공간’으로 보아 바닥면적에서 제외하고 있는 것이다. 「건축법」에서 ‘거실’과 ‘거실이 아닌 공간’의 구분은 공간의 쓰임새 외에 반자높이 2.1m를 기준으로 하고 있다. 바닥면적을 제외받기 위한 ‘다락’으로 인정받기 위해서는 ‘다락’의 기능에 부합하는 공간이어야 하지만 불법적으로 공간을 사용할 경우 이를 통제할 방법이 없다. 따라서 「건축법」에서는 다락의 층고를 규정하고 있다.

바닥면적에서 제외되는 ‘다락’으로 인정받기 위한 층고는 지붕의 형태에 따라 다르게 규정하고 있는데, 평지붕일 경우 층고가 1.5m 이하이고 경사지붕일 경우는 층고가 1.8m 이하여야 한다(「건축법 시행령」제119조 제1항 제3호 라목).

그런데 여기서 한 가지 짚어 볼 부분이 있다. 만일 건축 디자인 문제로든 혹은 사용성의 문제로든 다락의 층고를 경사지붕인 경우 1.8m를 초과하고 2.1m 미만으로 건축하였다면 어떻게 될까? 이 공간은 「건축법」 상 ‘거실’도 아니고 ‘다락’으로도 인정받지 못하는 부분이 된다. 이 때의 1.8m와 2.1m 사이 높이는 「건축법」에서 규정하지 않고 누락하고 있는 높이가 된다.

[ 그림으로 이해하는 건축법 _ 서울시 ]